『日本蒙昧前史』

学術書のようなタイトルの小説です。それに「蒙昧」という言葉自体も無知蒙昧などと人格否定にも使われそうな言葉ですので、あまり日常的に目にしたり耳にしたりする言葉ではありません。さらに「前史」として描かれる時代が1970年くらいから1985年あたりまでの昭和末期ということになれば、その後やってくる平成時代、そして今現在が「蒙昧」の時代ということになるのでしょうか。

独特の文体と語り口に引き込まれる

物語の細部はフィクションだと思いますが、ベースとなっているのはすべて史実です。

「グリコ森永事件(1984)」に始まり、「角福戦争(1970~)」「五つ子誕生(1976)」「大阪万博(1970)」「太陽の塔目玉男事件(1970)」「横井庄一さんグアムで発見される(1972)」「日航機墜落事故(1985)」などが「製菓会社の社長」であるとか「元日本兵」であるとかの一般名詞で表記されていきます。記述はかなり具体的ですのでそれぞれの事件なりを知っていればすぐにわかります。

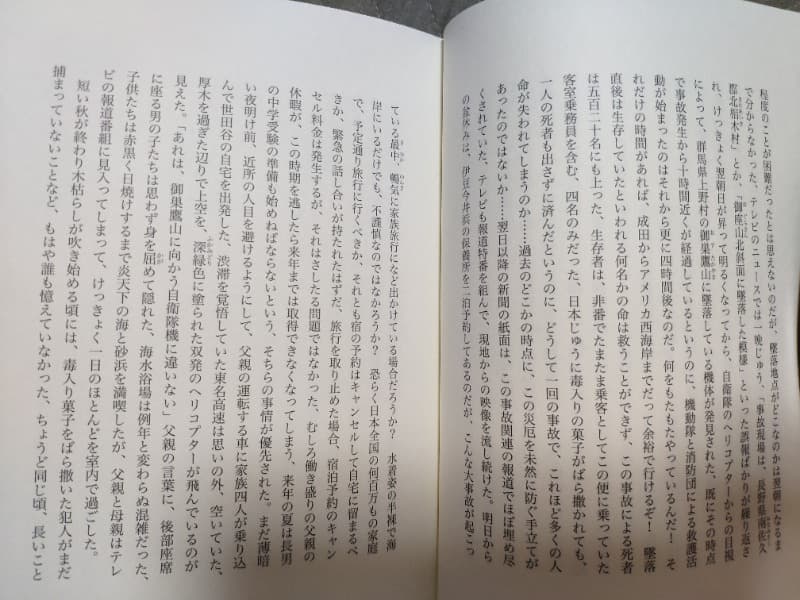

そして特徴的なのはその文体です。本来句点「。」にすべきところを読点「、」でつなぎ文章が切れ目なく続きます。

こんな感じです。これが245ページ続きます。これは句点であるか読点であるかということはまったく気になりません。そもそもの文体にリズムがあり、句点であるべきところも区切られる感覚はなくとても心地よく読み進んでいけます。

さらにそれぞれの事件や話題など対象が、ある時その関連人物が交錯することによって次々に移っていきます。

たとえば、冒頭はグリコ森永事件で始まりますが、その収束を語りつつ、「それから一ヶ月ほど経って、横浜で、短銃を持った二人組の強盗が銀行を襲い…」とあたかも関連があるかのように銀行強盗事件をはさみ、「しかし何といっても、この年に起こった他の全ての事件、事故が霞んでしまうほど…」と日航機墜落事故に移っていきます。

その後も、銀座のキャバレー跡地(ちょっと不明)から「平和相互銀行事件」を思わせる不正融資や創業者一族の内紛と続き、いつの間にやらキャバレー通いをする福田赳夫元総理の話となっています。もちろん名前が出てくるわけではありません。

なぜこうした手法を用いているのかはわかりませんが、読んでいますといつの間にやらこんなところまで来てしまったのかといった感じで迷宮に迷い込んだかのような錯覚に陥ります。

ただ次々にと言いながらもやはりポイントは押さえられています。「五つ子誕生」、「大阪万博」と「太陽の塔目玉男事件」、そして「横井庄一さんグアムで発見される」の3つには多くのページが割かれています。

五つ子誕生 1976年

五つ子誕生では、その父親が世の事件や話題を報道する立場のNHKの記者であったがために、まるでエサに群がるハイエナのようなマスコミを見て自問自答する姿が描かれます。今でこそそうしたマスコミの行動を報道被害として捉える視点も生まれていますが、当時は取材対象の人権など気にする者などいなかったような有様です。

フラッシュが立て続けに焚かれ、父親は我に返った、未熟児室の窓越しに、首からカメラをぶら下げた男が二人、身を屈めて逃げ去っていくのが見えた。なんて卑しい連中だろう…いくら生活のため、家族のためとはいえ、盗み撮りまでして金を稼いで、自分が恥ずかしくないのか…父親は記者という仕事に就いて恐らく初めて、心の底から同業者を軽蔑した。(72p)

といった感じで、創作ではあるのでしょうが父親の心情にまで踏み込んでいます。

およそ50年前のことですが、今から思えば「蒙昧」の極みです。なのに多くの人はそれに気づかなかった、つまり、今我々は50年後に「信じられない!」と言われることをやっている「蒙昧」の只中にいるということなんだろうと思います。

大阪万博 1970年

1970年の大阪万博は、当初日本政府でさえ成功などおぼつかないと乗り気でなかった時期に用地買収に駆けずり回った職員、そしてさしたる意識もなく太陽の塔の目玉に8日間の籠城後に逮捕された目玉男という二つの視点から描かれます。

ただ、ここはかなりページ数も多い割にもうひとつポイントがはっきりせず、小説全体としてもちょうど真ん中あたりでややだれてくる感じがします。テンポよく読み進んでいけるのですが、ふと立ち止まって(読み止まって)、で、なんだっけ? と考え始めるとよくわからないという感覚にとらわれます。

土地買収も完了し、いよいよ開幕となり、現在では6400万人を超える入場者があったなどと大成功として喧伝される万博ですが、この小説では当初はあまり入場者数も伸びなく、初日は予想の半分であったとなっています。

おそらく実際にそうだったのでしょう。

で、開幕してひと月後の4月26日、万博を楽しみにしていた千葉に住む少年が飛行機で大阪に向かうなどその浮き浮きした様子の記述とともに、

ところが本当をいえば少年は同時に、大人とは異なる洞察によって、かすかな違和感も覚えていた、どの建物を見ても重みが感じられない、鉄骨やセメントを使って築き上げているとはとうてい思えない、もちろん資材の問題ではないのだろうが、しょせんは仮初めと割り切っているかのような、舞台装置めいた軽さ、嘘臭さが、この空間のそこかしこに漂っている…しかしむしろ、その嘘臭さこそが現実なのかも知れない、大人たちが完成させつつある世界、未来の世界なのかも知れない…

という、おそらく作者の心情であろう冷めた感覚が綴られています。

そうした会場内の高揚とそれとは裏腹な少年(=作者)の懐疑的な感覚の描写が続き、

ちょうどその時、リニアモーターカーの模型に群がる人混みの中で、少年は一人の若者とすれ違った、ほんの一瞬目が合い、蒸し暑い室内なのに防寒用の茶色いジャンパーを着込み、大きなショルダーバッグを胸に抱えているのを少し奇異に感じただけで、

と、もうこの頃になりますと、ああ、次の対象だなとわかりはしますが、まだまだ少年の万博見学は続きます。

そして例によって、「…彼がその目玉男だった。」と記述対象が一瞬にして変わります。

1970年というのは今から思えば不思議な年で、万博は3月15日から9月13日まで開催されていますが、その間の3月31日は「よど号ハイジャック事件」があり、6月23日は「日米安全保障条約」の自動延長日となっており、学生運動自体はかなり疲弊してきていたといってもデモは行われていますし、11月25日には市ヶ谷の自衛隊東部方面総監部で「三島由紀夫が割腹自決」しています。

目玉男は「赤軍」と書かれた赤いヘルメットを被っていますが赤軍派というわけではありません。そのあたりは今でも検索すればかなり情報もありますし、2018年に73歳になったその男性がテレビの取材に応じているようです。

この小説の中ではその生まれにまで溯って記述されています。

万博見学の少年は著者のようだ

ところで万博見学の千葉の少年は著者そのものですね。磯崎憲一郎さんは1965年生まれですので万博の年は5歳です。この小説の中の少年は7歳とはなっていますが、千葉在住とありますので著者と同じです。

5歳の少年が当時万博に嘘臭さや空虚さを感じたというのは考えにくいですが、おそらく現在の著者の心情が当時の思い出にかぶさっているのでしょう。

横井庄一さんグアムで発見される 1972年

1972年1月24日、グアム島で元日本兵の横井庄一さんが発見されます。

同じ年に起きた「浅間山荘事件」2月19日、そして4月16日に「川端康成がガス自殺」したことにも触れた後、小説の残り4分の1から3分の1くらいが元日本兵の発見から亡くなられるまでの約26年間に費やされています。

出生から家庭の事情、そしてグアム島での潜伏の様子、発見後のマスコミの狂騒、結婚、そして晩年までかなり詳しく書かれています。横井庄一さんや妻の美保子さんの手記が出ていますのでそうしたところをベースに創作されているのでしょう。

当初は3人で潜伏して移動を重ねていたようですが、ある時、他の2人が消えてしまいひとりになったとあります。その時期は明確にされていませんが、あるいはひとりであったからこそ28年間隠れていられたのかも知れません。そのあたりのことを、

しかしその寂しさこそ、自分は追い求めてきたのではないか? それもこの島で逃亡生活を始めてからではない、豊橋で毎日眠る時間を削りながら丁稚奉公をしていた頃から、もしかしたらもっと以前の幼い頃から、孤独はずっと憧れだった、そして皮肉なことに、故郷日本ではなくこの駐留先の南洋の島で、檳榔樹の根元の洞窟で、孤独はついに実現されたのだ!人生の目的は達成されたのだ!

と、かなり著者の感情(多分)を入れて書いています。

いずれにしても、その後元日本兵は現地の人に発見され、帰国し、結婚もし、講演活動で生活の糧を得ながら、晩年は陶芸を楽しみながら、

元日本兵は八十二歳で、その長く不思議な生涯を終えた、グアム島から帰国した年から数えて、二十六年目の秋だった。

ということで、この『日本蒙昧前史』も閉じられます。

閉じ方にはやや尻切れトンボ的な感じをうけますが、昭和を知らない世代でも面白く読める小説ではないかと思います。

やや懐古的か…

さほど主張の強い小説ではありませんが、どこか今のこの国の有り様に対してため息をつくようなやるせなさが漂っています。

ただそれがやや懐古的に感じられるのが気にはなります。もちろんあの時代はよかったといっているわけではありませんが、たとえば、

冒頭の

幸福の只中にいる人間がけっしてそのことに気づかないのと同様、一国の歴史の中で、その国民がもっとも果報に恵まれていた時代も、知らぬ間に過ぎ去っている

にしても、中ほどにある

我々は滅びゆく国に生きている、そしていつでも我々は、その渦中にあるときには何が起こっているかを知らず、過ぎ去った後になって初めてその出来事の意味を知る、ならば未来ではなく過去のどこかの一点に、じつはそのときこそが儚く短い歴史の、かりそめの頂点だったのかもしれない、奇跡のような閃光を放った瞬間も見つかるはずなのだ(83p)

にしても、過去に頂点を見ようとしているのかなあと感じます。それがかりそめであったとすればなおのこと、悲観的かつ懐古的にもなりかねません。